【目次】

扁平足とは?(定義と種類)

扁平足とは、足底に本来存在するアーチ構造(縦アーチ・横アーチ)が低下あるいは消失した状態を指します。

足のアーチは単なる「土踏まず」ではなく、衝撃吸収・推進力の発揮・姿勢保持といった重要な役割を担っています。具体的には、

● 内側縦アーチ(踵骨から第1中足骨を結ぶ弓状の構造):最も高く、土踏まずと呼ばれる部分

● 外側縦アーチ(踵骨から第5中足骨を結ぶ構造):安定性を担い、体重支持に関与

● 横アーチ(中足骨頭を横に結ぶ構造):足指の広がりやバランス保持に重要

この3つのアーチが連動することで、歩行やランニングの際に地面からの衝撃を吸収し、体幹や下肢への負担を軽減します。

しかし扁平足では、特に内側縦アーチの低下が顕著となり、足底全体が接地する状態になります。その結果、過度の回内(いわゆる「オーバープロネーション」)が生じ、足首・膝・股関節、さらには腰部まで不均衡なストレスが蓄積されやすくなります。

扁平足は大きく以下の2種類に分類されます。

● 柔軟性扁平足(functional flatfoot)

立位で体重がかかるとアーチが潰れて扁平足の形になりますが、座位やつま先立ちではアーチが回復するタイプです。原因の多くは筋力低下や足関節周囲の柔軟性不足、生活習慣による姿勢不良であり、ストレッチやトレーニングによる改善が期待できます。

● 構造性扁平足(rigid flatfoot)

骨格や関節構造そのものに問題があり、非荷重時でもアーチが形成されないタイプです。先天的な形態異常や外傷後の変形などが関与し、保存療法だけでなく整形外科的アプローチやオーダーメイドインソールなど専門的なサポートが必要となる場合があります。

このように、一口に扁平足といっても「筋肉や靭帯の機能低下によるもの」か「骨格的な異常によるもの」かによって対応方法が大きく異なります。そのため、正しい評価を受けた上で、改善可能な扁平足はトレーニングや靴・インソールの工夫でケアし、構造性が疑われる場合は医師や専門家と連携することが重要です。

扁平足の原因

扁平足の発症要因は一つではなく、複数の因子が重なり合って起こります。大きく分けると「機能的要因」と「構造的要因」があり、それぞれに応じたケアが必要です。

まず代表的なのが足部や下腿の筋力不足です。特に、土踏まずの形成に関わる後脛骨筋・長母趾屈筋・長趾屈筋などの筋群が弱化すると、アーチを保持できずに低下してしまいます。また、足底筋膜や足底腱膜の緊張低下、内在筋の機能不全も扁平足を助長します。

次に、靴の影響も無視できません。サイズが合わない靴、過度にクッション性が低い靴、あるいは逆に柔らかすぎて足部を支えられない靴を使用し続けると、アーチ支持機能が低下していきます。特にヒールの高い靴や、長時間のサンダル使用はリスク要因となります。

さらに、生活習慣や環境的要因も関与します。長時間の立ち仕事では常に足底に荷重がかかり続け、アーチが徐々に潰れていきます。また、現代人に多いデスクワーク中心の生活では、足指や足底筋群を使う機会が減少し、筋力低下を招きやすくなります。結果として「使わないことによる機能低下型の扁平足」が増加しています。

成長期の子供においては、骨や関節が柔らかいため一時的に扁平足様になることがありますが、多くは加齢とともに自然改善します。しかし、大人になっても扁平足が残る場合は「後脛骨筋機能不全症候群(PTTD)」や骨格的な異常が背景にあることも考えられ、注意が必要です。

また、遺伝的要因や靭帯の柔らかさ(関節弛緩性)も扁平足のリスク因子として知られています。ただし臨床的には「遺伝」よりも「生活習慣・姿勢・筋力低下」の影響の方が強く、後天的に進行するケースが多く見られます。

江東区・大島・住吉エリアでも、デスクワークや立ち仕事が中心の方に扁平足の相談が多く寄せられています。日常生活や仕事環境に合わせた改善アプローチが、扁平足対策には欠かせません。

扁平足がもたらす症状とリスク

扁平足をそのまま放置すると、単なる「土踏まずがない状態」にとどまらず、全身にさまざまな不調を引き起こすリスクがあります。

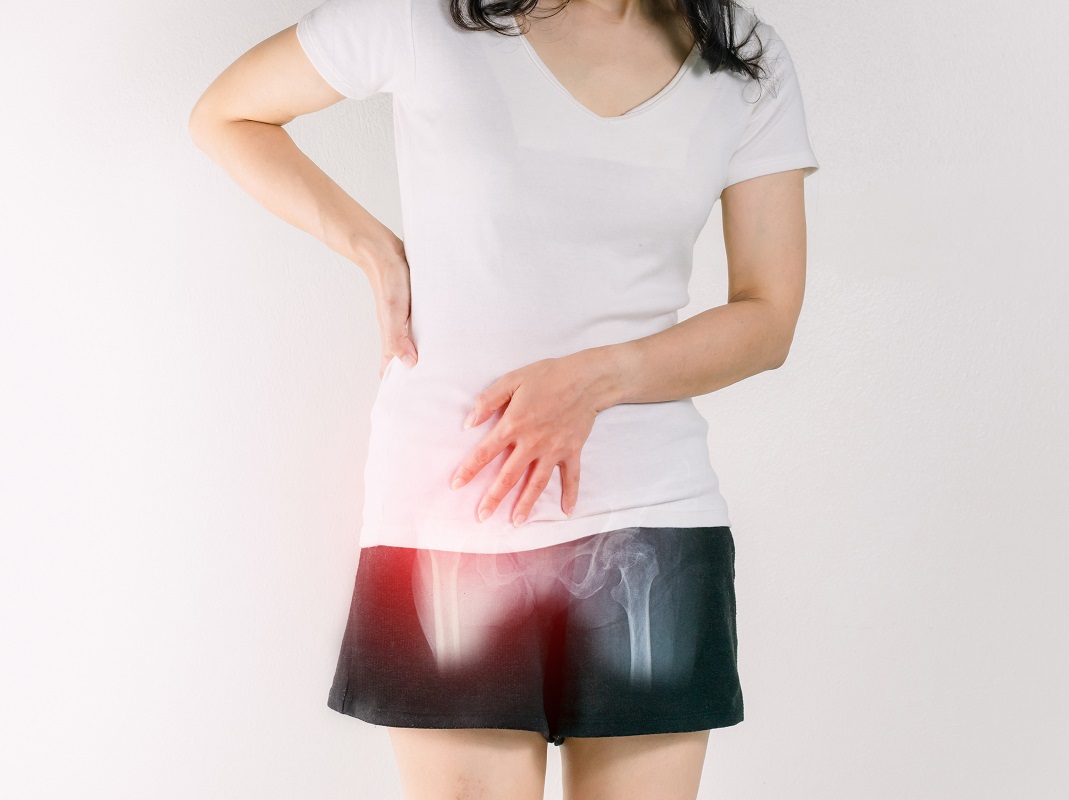

足裏のアーチは本来、クッションの役割を果たし、地面からの衝撃を分散しています。しかし、このアーチが潰れてしまうと衝撃が直接、足首・膝・股関節・腰部に伝わり、慢性的な痛みの原因となります。

足部・下肢への影響

まず初期段階では足裏の疲労感や土踏まずの痛みが現れやすくなります。進行すると、足首周囲の靭帯や腱(特に後脛骨筋腱)に炎症を起こすことがあり、長時間の歩行や立位が困難になるケースもあります。

また、ランニングやジャンプを繰り返すスポーツ選手では、シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)やアキレス腱炎といったスポーツ障害を発症しやすくなります。

膝・股関節・腰部への影響

扁平足では、歩行時に足が内側へ倒れ込む「過回内(オーバープロネーション)」が顕著になります。この動きが膝のアライメントを崩し、鵞足炎や膝蓋大腿関節痛症候群(ランナー膝)などの膝トラブルを招きます。

さらに股関節や骨盤の動きも乱れるため、腰椎へのストレスが増大し、腰痛や坐骨神経痛様の症状へとつながることもあります。

姿勢・全身への波及

扁平足は足元からの「姿勢の崩れ」を引き起こします。過回内に伴う内旋動作が連鎖的に体幹まで影響し、猫背や骨盤の前後傾を助長することがあります。その結果、肩こりや背部痛といった一見足とは関係なさそうな症状まで引き起こすことがあります。

見逃されやすいケース

「なんとなく足が疲れやすい」「長時間歩くと腰や膝が痛む」といった訴えの背景に、実は扁平足が隠れているケースは少なくありません。江東区大島・住吉エリアでも、スポーツに励む学生からデスクワーカーまで幅広い層からこのような相談が寄せられており、地域でも非常に身近な問題といえます。

扁平足の改善方法

扁平足は適切な評価とケアを行うことで、多くの場合に改善や進行予防が可能です。アーチを取り戻すためには「柔軟性の改善」「筋力強化」「環境調整(靴・インソール)」「全身バランスの最適化」という4つの柱が重要です。

1.ストレッチによる柔軟性改善

扁平足の方はふくらはぎ(下腿三頭筋)や足底腱膜が過緊張しているケースが多く見られます。アキレス腱ストレッチや足裏の筋膜リリースを行うことで、足関節の可動性が高まり、アーチ形成の土台を整えられます。特に足首の背屈制限はアーチ低下を助長するため、腓腹筋・ヒラメ筋の伸長が重要です。

2.トレーニングによる筋力強化

アーチ形成の中心的役割を担うのは、後脛骨筋・足底筋群・足の内在筋です。これらをターゲットにしたトレーニングが効果的です。

● タオルギャザー:足指でタオルをたぐり寄せ、内在筋を強化

● カーフレイズ(つま先立ち):後脛骨筋・下腿三頭筋の強化

● ショートフットエクササイズ:足指を握り込むのではなく、土踏まずを意識的に引き上げる運動

これらのエクササイズは日常的に取り入れることで、足裏の支持力を高め、アーチの再構築を促進します。

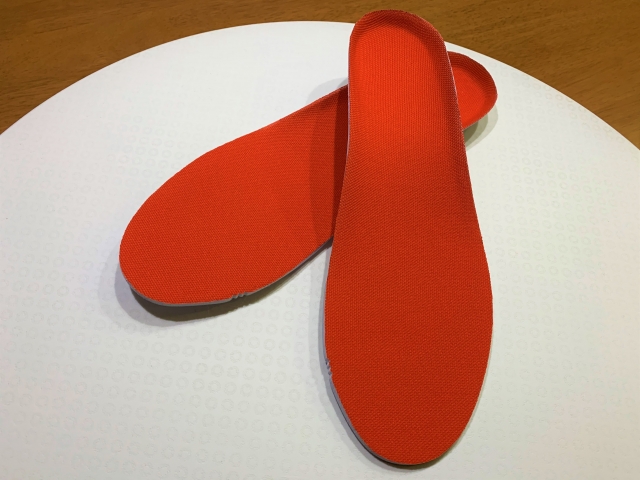

3.靴とインソールの活用

不適切な靴は扁平足を悪化させる要因になります。改善のためには、安定性とクッション性を兼ね備えた靴を選ぶことが基本です。

長時間歩行や運動を行う方には、医療用またはオーダーメイドインソールが推奨されます。インソールは単なるサポートではなく、過回内を抑制し、膝や腰への負担を減らす役割も果たします。

4.全身のバランス調整

扁平足は「足だけの問題」ではなく、骨盤や体幹の安定性とも密接に関係しています。体幹の筋群が弱いと下肢のアライメントが崩れ、アーチの保持が難しくなります。

そのため、体幹トレーニング・股関節周囲筋の強化を併せて行うことが推奨されます。当ジムでは下肢だけでなく全身を包括的に評価し、動作改善に直結するプログラムを提供しています。

子供の扁平足について

子供の扁平足は、その多くが成長過程に伴う一時的な現象です。小児の足は骨や関節がまだ柔らかく、靭帯も弛緩しているため、乳幼児期にはほぼ全員が扁平足に見えます。

一般的には6〜10歳頃にかけて足部の骨格が成熟し、土踏まず(内側縦アーチ)が徐々に形成されていきます。このため、多くのケースは「柔軟性扁平足」であり、自然に改善していくことが多いのが特徴です。

しかし、注意すべきは「症状を伴う場合」です。運動時に足首や膝に痛みが出たり、少しの運動でも極端に疲れやすいお子様は、単なる成長過程ではなく後脛骨筋機能不全や関節アライメントの異常が関与している可能性があります。

また、扁平足により過回内が強くなると、走る・ジャンプする際の効率が低下し、スポーツパフォーマンスの伸び悩みや捻挫・シンスプリントなどのスポーツ障害につながることも少なくありません。

改善のためには、適切な靴選びと足部のトレーニングが重要です。踵をしっかり支え、安定性のあるシューズを選ぶことで、成長途上の足部を守ることができます。

さらに、足指でタオルをたぐり寄せる「タオルギャザー」や、土踏まずを意識的に引き上げる「ショートフットエクササイズ」など、簡単に取り入れられるトレーニングでアーチ形成をサポートすることが可能です。

保護者の方から「土踏まずがなくて心配」という声をよくいただきますが、大切なのは「見た目」だけで判断せず、痛みや疲労感、歩行や走行の癖に注目することです。

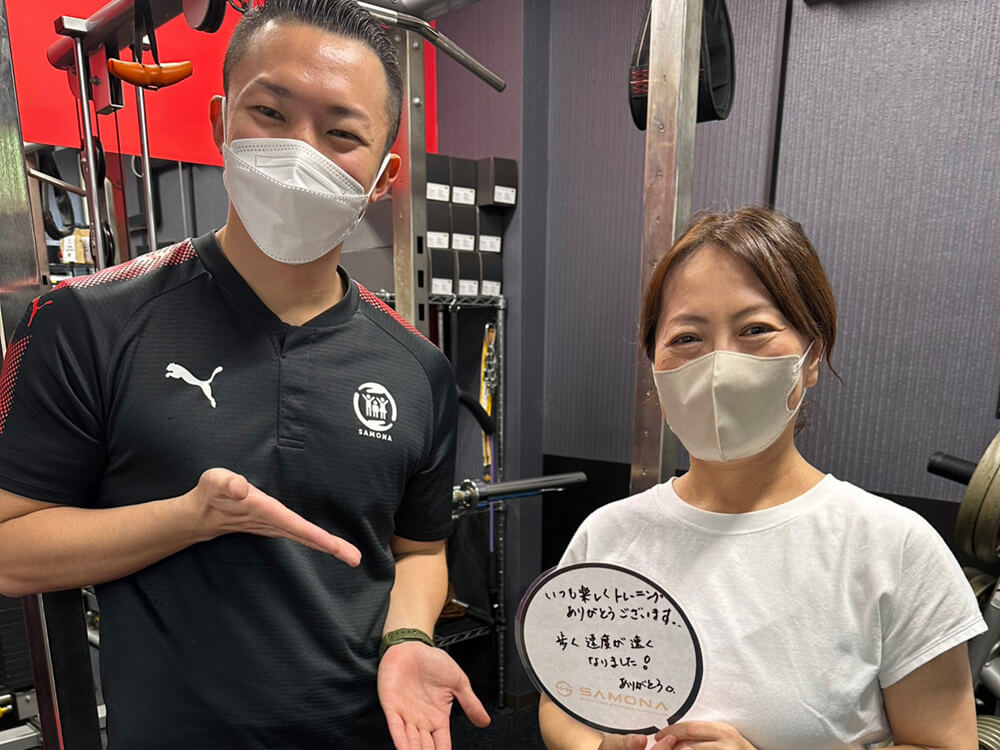

江東区・大島・住吉エリアのパーソナルトレーニングジム サモーナでは、子供から大人まで幅広い年齢層を対象に、足部の発達や運動機能に合わせた指導を行っています。特に成長期のお子様に対しては、扁平足の改善だけでなく、将来的なスポーツパフォーマンス向上やケガの予防を見据えたトレーニングを提供しています。

まとめ

扁平足は、単に「土踏まずがない」というだけの問題ではなく、足首・膝・腰といった下肢全体の不調や姿勢の乱れに直結する可能性があります。

その多くは筋力不足や不適切な歩行習慣、靴選びなど後天的な要因によるものであり、放置することで慢性痛やスポーツ障害へと発展するリスクも否定できません。

しかし、正しいアプローチを行えば改善は十分に可能です。ふくらはぎや足底の柔軟性を高めるストレッチ、足裏や後脛骨筋を鍛えるトレーニング、安定した靴や適切なインソールの活用、そして体幹・股関節を含めた全身バランスの調整。

これらを組み合わせることで、アーチは再び安定を取り戻し、足の機能を最大限に発揮できるようになります。

江東区大島駅・住吉駅近くにあるパーソナルトレーニングジム サモーナでは、扁平足の改善を目的とした個別指導を行い、日常生活での疲労軽減からスポーツパフォーマンスの向上まで幅広くサポートしています。

特に「足の疲れがなかなか取れない」「膝や腰の不調が続いている」といったお悩みの背景に、扁平足が隠れているケースは少なくありません。

健康な体づくりの第一歩は、足元から始まります。扁平足でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。専門的なアプローチで、快適に動ける体を一緒に目指していきましょう。

東京都江東区大島6ー9ー12 アプツ大島1階

パーソナルトレーニングサモーナ 大島駅店

整骨院・整体院に併設された数少ないパーソナルトレーニングジム

YouTubeチャンネルで身体に関する動画を発信しています。

チャンネル登録お願いします!!必ず皆さんの生活に役立ちます。